Dictionnaire multilingue de la fortification (cf. International Fortress Council) :

LE GLOSSAIRE :

Angle : Angle flanquant : angle par lequel le flanc d’un bastion se rattache à la courtine.

Angle flanqué : angle formé par les deux faces d’un saillant et qui en constitue « la pointe ».

Angle mort : zone non atteinte par les projectiles des tirs directs; leur trajectoire étant rectiligne, l’assaillant se met à l’abri dans un angle mort avant un assaut, pour entreprendre une sape ou un fourneau de mine; le défenseur doit s’assurer de n’en laisser aucun.

Banquette : plate-forme au sommet du rempart ou d’un chemin-couvert protégée par le parapet, pour mettre de l’infanterie ou de l’artillerie en position de tir.

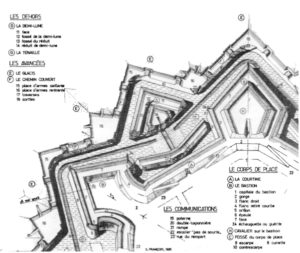

Bastion : ouvrage de forme pentagonale et de profil remparé dont l’artillerie des deux flancs flanque les fossés et celle des deux faces tire sur la campagne. Le fossé est précédé d’un glacis, en pente descendante vers la campagne, qui protège la crête du bastion bien moins élevé que les anciennes tours médiévales.

Batardeau : massif de maçonnerie qui traverse toute la largeur du fossé : on le place ordinairement vis-à-vis les angles saillants des bastions et des demi-lunes, et sur le prolongement des capitales de ces ouvrages. On fait des batardeaux dans les fossés d’une place, pour en retenir l’eau et empêcher qu’elle ne s’écoule par les endroits du fossé qui se trouvent plus bas que les autres.

Bombe (XVIè- XIXè) : projectile munie d’une mèche expédiée en courbe par une sorte de mortier et dont l’explosion causait d’importants dégâts.

Brèche : Effondrement obtenu dans un rempart par la mine ou le canon lors d’un siège pour permettre à l’assaillant de pénétrer dans la place ?

Camouflet : terme du génie militaire désignant une charge d’explosif destinée à détruire une galerie ennemie, ou à neutraliser la mine préparée par les sapeurs ennemis. La charge est mesurée et prévue pour ne pas déboucher en surface ou détruire les ouvrages amis.

Caponnière : dans la fortification bastionnée, c’est un masque en terre placé dans le fossé pour protéger un passage. Dans les forts du XIX ème siècle, c’est une casemate basse placée au fond du fossé et contre l’escarpe, armée de canons tirant des balles contre l’infanterie ennemie descendue dans le fossé ou de petits projectiles contre les passerelles. Elle est dite «simple» ou «double» en fonction du nombre de fossés à battre, un ou deux.

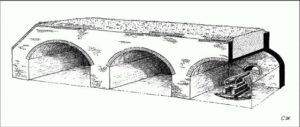

Casemate : c’est à l’origine une salle fermée en maçonnerie résistant aux projectiles de siège, présentant une ou plusieurs ouvertures de tir pour une pièce d’artillerie. Par extension, toutes les pièces protégées des projectiles de siège, à vocation de chambre de tir ou non, ont reçu ce nom à partir du XVIIIème siècle. (ill. casemate Haxo)

Caserne : Jusqu’au XVIIe, les soldats étaient « caernés » chez les habitants de leur ville de garnison. Les premières casernes ont été construites sous le règne de Louis XIV sous l’impulsion de Vauban, même s’il n’en est pas l’initiateur, il contribue très largement à la diffusion de leur emploi — et dans la première moitié du XVIIIe siècle, quelques autres auteurs témoignent d’un intérêt certain pour les casernes — on peut citer Jean Sturm (1507 – 1589) ou Bernard Forest de Belidor (1698-1761)— sans pour autant développer le sujet. Pour Vauban, la caserne présente deux intérêts majeurs. Elle héberge la troupe, qui n’est plus chez l’habitant, et peut ainsi être contrôlée et elle place les soldats à l’abri des bombes. Les casernes doit être à l’épreuve de la bombe (ndr : la bombe correspond à la dénomination des projectiles tirés par les mortiers à cette époque) se généralisent au 18e siècle et resteront d’un usage commun jusqu’au premier conflit mondial où elle disparaîtra au profit de casernements souterrains tels ceux de la ligne Maginot.La caserne, du latin castra, est un bâtiment spécifiquement destiné au logement des troupes. Fin XVIIè, début XVIIIè la caserne a une nouvelle vacation, elle peut devenir défensive et leurs constructions se développera sous l’Empire puis avec Haxo et Serré de Rivière.

Cavalier : massif de terre placé en arrière et plus haut que le rempart sur un bastion dont il double les feux par sa propre artillerie. Dans les forts de 1874, il abrite les casemates voûtées de la caserne et supporte les traverses et emplacements de l’artillerie lourde à longue portée.

Chemin couvert : chemin de ronde placé au sommet de la contrescarpe et abrité par un parapet marquant le départ du glacis vers la campagne. Des réduits triangulaires, composés d’un mur crénelé et d’un fossé de très faible profondeur, peuvent y être placés pour protéger le passage d’une entrée.

Coffre de contrescarpe : casemate de défense du fossé placée dans les angles de la contrescarpe sous les terres du glacis de manière à échapper aux vues et aux tirs ennemis. Lorsque le coffre se prolonge sous une longue partie de la contrescarpe ou fait face à une caponnière, on parle de «galerie de contrescarpe». De même, on trouve parfois des galeries d’escarpe.

Courtine : partie de muraille entre deux organes de flanquement, tours, bastions ou caponnières.

Chemin de Ronde : Passage continu aménagé au sommet d’une courtine ou d’une tour et destiné aux guetteurs et aux tireurs.

Chicanes : Coudes successifs dans le tracé d’un couloir pour en favoriser la défense pied à pied et pour éviter les feux d’enfilade. Sert aussi à contourner une traverse en toute sécurité.

Contremine : Galerie souterraine creusée par les défenseurs sous le glacis et destinée à recevoir des mines que l’on fait exploser sous les pieds des assaillants et pour détruite leurs galeries de mines.

Contrescarpe : Paroi du côté extérieur d’un fossé

Cordon : Moulure semi circulaire soulignant le raccord de l’escarpe d’une courtine avec le parapet maçonné. Le cordon a également un rôle défensif : il sert à éloigner de l’escarpe les échelles et les grapins qu’il rend de ce fait plus vulnérables.

Courtine : Pan de muraille compris entre deux bastions. Elle prend le nom de rempart lorsqu’elle est adossée à ne masse de terre.

Crête de feu : Elément d’un parapet en pente vers l’intérieur, sur lequel on s’appuie pour tirer.

Cunette : petit canal établi dans le fossé pour évacuer les eaux pluviales et plus rarement des eaux usées vers un puisard.

Dame (ou Demoiselle) : Ce sont des compléments de fortifications utilisées pour bloquer le cheminement d’un homme à califourchon sur un mur, un batardeau, une caponnière, une cloture, C’est un moyen efficace anti-intrusion. Il s’agit d’un obstacle massif, généralement cylindrique ou tronconique, posé sur le faîte d’une traverse, pour empêcher que celle-ci ne serve de cheminement à l’assiégeant.

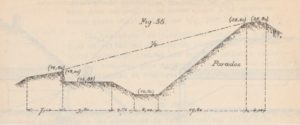

a : batardeau b : Dame ou demoiselle © IFC

Défiler : Défiler un ouvrage, c’est le disposer de telle sorte que les crêtes et, à leur défaut, des masses couvrantes, dérobent aux vues de l’assaillant, le personnel et le matériel placés à l’intérieur. Le défilement n’est jamais absolu. On le définit d’ailleurs par la mesure de la tangente de l’angle maximal de chute des projectiles, angle au-delà duquel la protection n’est plus assurée (exemple défilement au 1/2, au 1/4). La zone protégée se nomme la zone défilée.. C’est se cacher aux vues et protéger des tirs de l’artillerie adverse, un organe sensible d’un ouvrage par la constitution d’un masque en terre ou maçonnerie.

Dehors : Ouvrage qui, sans être rattaché au corps de place, est construit dans le fossé (voir « avancée »).

Demi-lune : ouvrage de forme triangulaire placé dans le fossé en avant du milieu du rempart et très souvent en protection d’une porte.

Embrasure : Endroit où l’on mettait à feu le canon. Ouverture ménagée dans l’épaisseur d’une construction nécessitée par le percement d’une baie. Dans la période médiévale, il s’agit d’une niche voûtée ménagée dans l’épaisseur, souvent démesurée, des murailles. Énorme à l’intérieur, restreinte à l’extérieur, précédant une fenêtre, une archère ou une meurtrière, destinée à recevoir un tireur ou un guetteur.

Epaule : Angle saillant d’un bastion, formé par une face et le flanc adjacent ; un bastion a deux épaules.

Escarpe : mur soutenant les terres du rempart et faisant face à la contrescarpe soutenant celles du glacis. Ces deux murs délimitent le fossé. Lorsque l’escarpe ne monte qu’à mi-hauteur du rempart, elle est dite «semi- détachée». Elle est «détachée» quand elle ne soutient plus que le pied du rempart qui est alors taluté en pente. Dans ces deux derniers cas, l’escarpe présente souvent un mur crénelé et un chemin de ronde.

Face : partie de la courtine d’un bastion ou d’un ouvrage tourn vers l’ennemi. La ou les faces sont reliées à la gorge par des flancs.

Fascine : Fagot de branchages tressé servant à retenir les terres d’un remblai.

Fossé : à l’époque de la fortification bastionnée (8 à 10 mètres), alors que sa profondeur s’accentue (9 à 10 mètres), particulièrement dans les forts.

Fossé diamant : petit fossé affectant la forme d’un diamant taillé (formes anguleuses), situé en avant des ouvrages. Ce fossé est large d’un mètre à cinq mètres et profond de trois mètres à quatre mètres. Il est situé en avant de toutes sortes d’ouvrages tels que : caponnières, poternes, entrées, , blocs… Ce fossé précède les embrasures d’un organe de défense de façon à empêcher toute approche de ces dernières. Il était demandé que le fond du fossé diamant se situe à trois mètres au moins en dessous du niveau inférieur des embrasures. le fossé diamant sert aussi à éviter que les amas de débris de maçonnerie ou de terre pouvant être provoqués par les tirs au pied des ouvrages ne viennent rapidement obturer les embrasures. Le fossé diamant est un élément typique de la plupart des blocs de la ligne Maginot.

Front : dans les forts de 1840, le «front bastionné» comprend le rempart et les faces et flancs des bastions adjacents assurant la défense du fossé. Dans les forts de 1874, le «front polygonal» se compose du rempart et d’une caponnière.

Gabion : Paniers cylindriques sans fond qui, remplis de terre et alignés, forment parapet de protection.

Glacis : terrain incliné en pente douce entre le chemin couvert et le niveau naturel du terrain entourant le fort. Sa régularité facilite les tirs défensifs depuis le haut du rempart.

Gorge : front d’un ouvrage tourné du côté le moins exposé aux tirs ennemis, souvent celui de la ville défendue. La porte d’un fort est généralement placée sur la gorge.

Haha : Interruption, coupure (d’au moins quatre mètres et profonde) pratiquée dans un passage à l’exemple d’une poterne, dans une rampe, un escalier…que l’on franchit sur un pont mobile, des poutrelles ou des madriers faciles à ôter en cas de besoin. On prétend que le fils de Louis XIV (Louis de France, 1661-1711, dit le Grand Dauphin) a fait donner ce nom à cette sorte d’ouverture qu’il aperçut pour la première fois dans les jardins de Meudon, et au sujet de laquelle il s’écria dans sa surprise : ah ! ah !

Lunette : Petit ouvrage avancé sur les dehors, pour surveiller des approches cachées à la place. La lunette a généralement la même forme que la demi-lune, mais elle n’est pas intégrée comme celle-ci dans un front bastionné. Elle est souvent placée sur la capitale (axe de symétrie) d’un bastion.

Mur à la Carnot : Un mur constituée par une paroi solide et épaisse construite à l’extérieur du bâtiment à défendre, situé à quelques mètres et pourvu de niches internes et de créneaux de tirs où les soldats peuvent battre le fossé par lacunes dans la maçonnerie.

Orgues : herse à barres indépendantes, parfois appelées « orgues de la mort ». Vauban l’utilise à Besançon dans la tour de la Porte Saint Etienne. Le passage comprend un pont levis amenant à une porte à double battants renforcés, puis une herse avec un système d’orgue et enfin deux portes successives.

Orillon : élément avancé en maçonnerie à l’angle d’un bastion, en saillie, pour couvrir le canon placé dans le flanc, dont la figure ronde ou carrée peut rappeler la forme d’une oreille. Vauban explique dans son « Traité de la défense des places » comment doit être conçu une place fortifiée : « Les faces sont les seules exposées et toujours les premières attaquées, comme les plus accessibles des corps de place. On n’a rien trouvé de mieux jusqu’à présent pour la défense des places que les bastions dont les meilleurs sont ceux qui ont des flancs à orillons faits à la moderne, et des flancs bas intérieurs, lesquels, outre leur usage ordinaire, peuvent encore servir de souterrains quand ils ne sont pas attaqués…. ». C’est un massif de maçonnerie arrondi dont on garnissait primitivement l’angle d’épaule des bastions, dans le but de protéger les défenseurs du flanc. Il peut être pourvu d’étages bas casematés.

Parados : massif de terre, ou mur de pierre, protégeant des plates-formes d’artillerie des tirs ennemis pouvant venir de l’arrière. Dans les forts de 1874, le cavalier ou le massif central fait office de parados du rempart de tête.

Parapet: Massif de terre placé au sommet du rempart, d’un cavalier ou du chemin couvert pour protéger les pièces d’artillerie ou le personnel des tirs frontaux ennemis. Destiné à défiler les emplacements de tir à ciel ouvert au sommet d’une enceinte, d’une tour, d’un rempart ou sur un chemin couvert, c’est un simple mur, souvent crénelé, ou un massif terrassé et gazonné comprenant habituellement un talus intérieur et une plongée, elle-même quelquefois soutenue par un talus extérieur. Des sorties peuvent être prévues pour communiquer avec le chemin de ronde.

Pas de Souris : Petit escalier de communication dans la contrescarpe du fossé, vers le chemin couvert ou un ouvrage extérieur. La marche inférieure peut être à 1,50 mètre du fond du fossé, permettant de conserver la fonction d’obstacle, et être remplacée par une échelle mobile en bois.

Place d’armes : espace servant à rassembler des troupes pour une sortie ou à les faire évoluer. Dans les forts de 1840, elle est placée au centre des casernes.

Place Forte : ou une place, est un ensemble cohérent de fortifications visant à protéger non seulement le terrain enclos, mais aussi le terroir environnant et un territoire situé en arrière (vis-à-vis d’un ennemi) de la place. Les places fortes s’établissent sur les voies géographiques les plus aisées, les points de passage les plus fréquentés : soit des franchissements (site-pont, col de montagne), soit des atterrissages ou des points d’accostage (en bord de mer, de lac ou de rivière), soit tout point d’une route fréquentée.

Pont dormant : œuvre d’architecture défensive, intégrée à une structure fortifiée, dont il est généralement un des rares accès possibles et pouvant être facilement contrôlé. Il peut être soit : un pont établi sur un fossé et qui est fixe, contrairement au pont-levis,ou la partie fixe du pont à laquelle est rattaché le pont-levis. Sa position est dite dormante. L’appellation dormant ou dormante fait donc référence à l’immobilité de cette structure d’accès, par opposition à la mobilité du pont-levis. Il doit nécessairement se trouver sous les feux des bastions ou des caponnières.

Pont à effacement latéral : Il se déplace latéralement mécaniquement perpendiculairement à l’axe du passage rendant impossible le franchissement. Très utilisé dans les fortifications de Seré de Rivière.

Pont à effacement longitudinal : mécanisme semblable au pont à effacement latéral mais il coulisse sous le passage d’entrée laissant un vide au dessus du fossé de gorge (fortification Seré de Rivière).

Pont levis : Pont que l’on peut relever pour créer une coupure devant l’entrée d’une place.

Pont levis à bascule arrière : Un prolongement rigide du tablier vers l’intérieur forme un contrepoids qui peut s’enfoncer dans une fosse en pivotant d’un quart de cercle. Pour pallier l’incertitude du verrouillage, on dispose un plancher fixe au-dessus du contrepoids.

Pont levis à flèche : Dans ce système, le tablier basculant est assujetti à la base de la porte par deux pivots faisant office de charnières. Il est soulevé par deux longues poutres de bois (flèches) reliées par des chaînes à l’extrémité du tablier. Un contrepoids prolonge les flèches vers l’intérieur.

Poterne : Dans la fortification bastionnée, la poterne est une galerie maçonnée, inclinée, voûtée et noyée dans les terres du parapet, permettant de descendre dans le fossé. La communication est établie à l’aide d’un escalier ou d’une rampe mobile en bois facilement escamotable. La poterne a ordinairement 2,50 mètres de largeur et autant de hauteur.

Redan : Se dit des lignes, des faces qui forment des angles saillants et rentrants, de manière à se flanquer réciproquement.

Ravelin : inspiré de la Barbacane médiévale. Sa forme peut être circulaire, en fer à cheval (Brest) ou en V conforme au tracé bastionné. Dans ce tracé, le ravelin se distingue de la contre-garde en ce qu’il est situé devant la courtine, l’autre se situant devant les coins ou angles flanqués des bastions. Dans la fortification des années 1800, c’est une levée de terre affectant la forme d’un triangle, aménagée face à l’entrée des fort s sur les glacis attenant à la contrescarpe. Son rôle est d’empêcher un tir direct dans l’entrée du fort.

Redoute : Ouvrage extérieur clos et indépendant, de tracé carré ou polygonal, dépourvu de bastions. La redoute est spécialement construite pour servir de réduit local et généralement pour porter de l’artillerie. C’est un ouvrage de l’attaque comme de la défense : aussi est-ce quelquefois une construction provisoire

Réduit : Ouvrage construit à l’intérieur d’un autre, où l’on peut se retrancher. C’est l’abréviation de « réduit défensif ». Ex. : réduit de demi-lune.

Rempart : mur à contreforts intérieurs contenant la poussée de la levée de terre qui augmente sa résistance aux projectiles des engins de siège ou de l’artillerie.

Retranchement : organisation, souvent de fortification de campagne en terre, établie pour défendre une position importante ou l’intervalle entre deux forts.

Rue du rempart : chemin militaire pavé passant en arrière d’un rempart, facilitant la circulation des troupes, de l’artillerie et des approvisionnements pour défendre celui-ci ou effectuer des sorties.

Saillant : l’angle saillant est celui dont la pointe est tournée vers la campagne, par opposition à l’angle rentrant qui est celui dont la pointe regarde la place.

Sape : Ensemble des travaux souterrains conduits par l’assaillant pendant un siège.

Sortie : action offensive des troupes assiégées visant à détruire les travaux de l’assiégeant ou à percer ses lignes pour rejoindre une armée venant au secours des assiégés.

Talus : Pente de la base d’un rempart, ayant un fruit accentué pour assurer la stabilité naturelle des terres contenues.

Tenaille : Dehors bas placé devant la courtine et formé de deux faces en angle rentrant, qui prolongent les faces des bastions voisins. La tenaille dissimule les parties basses des courtines et interdit les brèches. Elle n’abrite pas de défenseurs, sauf pour donner des feux d’infanterie en fond de fossé et pour couvrir la courtine. Elle est alors surmontée d’un parapet.

Tir indirect : les pièces d’artillerie à tir indirect ont une trajectoire de tir courbe au point de pouvoir être placées derrière un masque ou dans une casemate et donc de tirer sans voir leur but. Ce ne sont cependant pas des mortiers dont l’angle de tir est toujours supérieur à 45°. Les pièces du rempart sont à tir et visée directs.

Tobrouk : petit ouvrage bétonné enfoui dans le sol. Ce dernier, plus communément, appelé Ringstand, est issu du programme des fortifications de campagne renforcées, donc bétonnés, codé dans la terminaison allemande Vf pour Verstarktfeldmässig. A chaque ouvrage de ce programme, un numéro de construction est attribué correspondant à un type de réalisation doté d’un armement spécifique.

Tourelle : chambre de tir cuirassée contenant une ou plusieurs armes, s’effaçant par translation verticale à l’intérieur d’un massif bétonné pendant les périodes où elle ne tire pas.

Traverse : masse de terre perpendiculaire à la crête du rempart protégeant la plate-forme d’artillerie des tirs de flanc. Quand la traverse partant du rempart vient se perdre dans la masse d’un parados, on dit qu’elle est «enracinée». Certaines traverses sont munies d’un abri voûté en maçonnerie, on parle alors de «traverse abri».

Voûte à l’épreuve : Voûte assez épaisse pour résister à l’impact d’une bombe. Très développé dans les fortifications de Vauban qui souhaite épargner le sang, la voûte fait alors 1 m ou plus. Avec l’obus torpille, les voûtes sont sans cesse renforcées en épaisseur ; complétée avec du blindage (tôle, acier) et avec des matériaux très résistants (béton armé depuis la première guerre).